축산물 판매업은 소비자 접점일 뿐 아니라 축산물 위생·안전과 직결되고 있어서다.

게다가 종종 축산물 위생·안전 사고가 터지고 사회적 이슈로 떠오르면서 체계적으로 축산물 위생·안전을 관리하려면 축산물 판매업에서의 HACCP 인증 확대가 뒤따라야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있다.

한 축산업 관계자는 “국내산 축산물 경쟁력은 결국 위생·안전이 될 수 밖에 없다. 수입육이 밀고 들어오는 이 때 더욱 위생·안전으로 무장해야 한다”며 그 수단으로는 HACCP 인증이 최적이라고 설명했다.

한 축산업 관계자는 “국내산 축산물 경쟁력은 결국 위생·안전이 될 수 밖에 없다. 수입육이 밀고 들어오는 이 때 더욱 위생·안전으로 무장해야 한다”며 그 수단으로는 HACCP 인증이 최적이라고 설명했다.하지만 축산물 판매업에서 HACCP 인증은 미미한 수준에 머물러 있다.

축산물 판매업은 도축·집유·식용란선별포장·유가공·알가공과 달리 HACCP 의무적용 대상이 아니다.

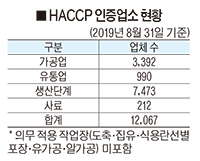

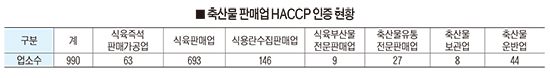

한국식품안전관리인증원에 따르면 축산물 유통분야에서 HACCP 인증 업소 수는 8월 말 기준으로 식육즉석판매가공업 63개, 식육판매업 693개, 식용란수집판매업 146개, 식육부산물전문판매업 9개, 축산물유통전문판매업 27개, 축산물보관업 8개, 축산물운반업 44개 등 990개소에 불과하다.

식육즉석판매가공업체 수가 이미 1만3천개소를 넘어섰고 정육점 등 식육판매업소가 수만개소에 이르는 것을 감안했을 때 축산물 판매업은 여전히 HACCP 인증 사각지대라고 할 수 있다.

축산농장 HACCP 인증 7천473개소, 축산물 가공업 HACCP 인증 3천392개소와 비교해도 너무나 초라하다.

이렇게 축산물 판매업에서 HACCP 인증이 소극적인 것은 아무래도 해당 업소들이 영세해 비용 부담이 큰 데 따른 것으로 파악된다.

아울러 HACCP 인증을 받았다고 해도, 더 비싸게 팔 수 없는 등 별다른 메리트가 없다는 것도 주저하게 만드는 요인이 되고 있다.

축산물 판매업계는 HACCP 인증을 활성화할 정책 지원과 HACCP 인증에 대한 소비자 인식개선이 요구되고 있다고 밝히고 있다.