고품질 차별화로 개방파고 넘고…안전관리시스템으로‘病苦’ 넘어 1985년 9월 28일 본지가 창간된 지 23년이다. 당시 부업 축산의 범주를 벗어나지 못했던 상황에서 본지는 축산업의 전문화와 규모화를 외치며 축산전문 언론으로서 역할과 책임을 다할 것을 다짐하며 출발했다. 그동안 우리 축산은 어떻게 변했을까. 돌이켜보면 오늘의 변화가 믿겨지지 않을 정도로 많은 변화가 있었다. 본지가 창간될 당시 1985년의 우리 축산은 농업이라는 울타리 속에 갇혀 농가 부업 수준을 벗어나지 못했다. 당시 통계가 그것을 확연하게 보여주고 있다. 즉 축종별 사육규모를 보더라도 부업 규모가 90% 이상을 차지했다. 그러다 보니 축산물 수급은 항상 불안하여 남아돌 때는 너무 남아돌아 축산물 가격 하락에 따른 눈물을 흘려야 했으며, 모자랄 때는 또 너무 모자라서 외국에서 축산물을 부랴부랴 수입하는 악순환을 거듭했다. 국민 1인당 육류 소비량 또한 15kg에도 못 미치는 수준이었다. 그러나 경제 성장과 함께 국민의 소득이 향상되자 축산업은 소비자의 요구를 충족하지 않으면 안 됐다. 축산물의 수요 증가와 함께 축산물의 품질과 위생수준도 높아지게 됐다. 더욱이 90년대 접어들면서 본격적인 개방이 시작되자 축산업의 규모화와 전업화는 누구도 거역할 수 없는 명제가 됐고, 또 그런 규모화 전업화가 가속됨으로써 우리 축산업은 어려운 가운데서도 조금씩 경쟁력을 키워가게 됐다. 그야말로 국제적 무한경쟁에서 살아남기 위해 더욱 피나는 노력을 거듭한 끝에 오늘에 이르렀다. 지난 해 농림업생산액 통계는 오늘의 축산이 어디쯤 와 있는 지를 확인시켜 주기에 충분하다. 즉 축산물 생산액이 11조를 넘어 2004년에 이어 4년째 쌀 생산액을 앞지르고 있는 것이다. 이처럼 우리 축산업은 23년 사이에 농업 속의 작은 부업에서 우리 농촌 경제를 주도하는 산업으로 당당하게 성장했다. 본지가 창간 된 이후 지난 23년간의 각종 통계를 통해 달라진 우리 축산의 모습을 다시 한 번 조명해 본다. <편집자> =================================================== . |

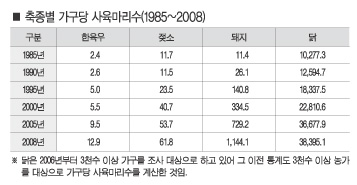

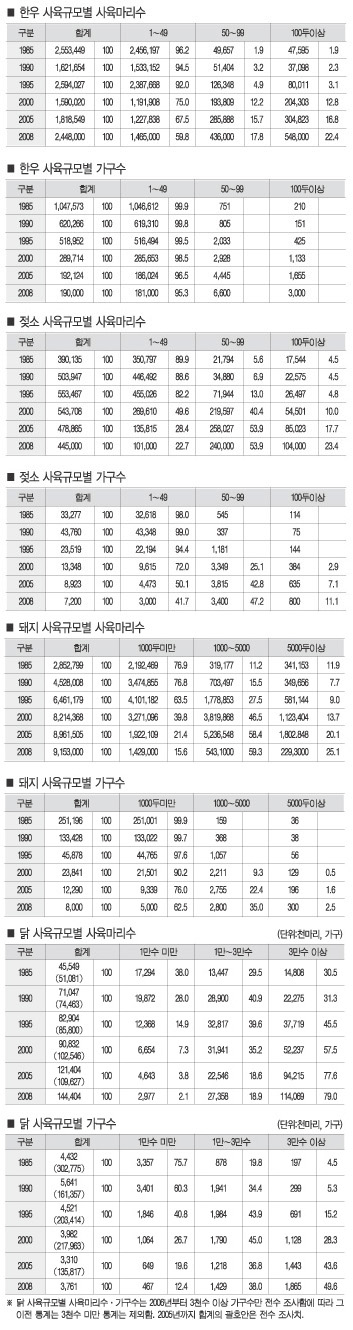

지난 85년의 우리 축산은 주기적으로 반복되는 호황과 불황으로 수급이 매우 불안한 축산이었다. 특히 이 해는 막대한 소 수입 사건으로 큰 홍역을 치루고난 해였다. 우리 축산은 이 같은 큰 전환기를 맞으면서 위기를 기회로 삼아 발전을 거듭해 왔다고 할 수 있다. 1985년 이후 우리 축산의 물줄기를 바꿔놓는 첫 번째 계기는 개방이었다. 1994년의 우루과이 협상 타결에 이어 1995년 WTO체제가 출범한 것이다. 개방이전까지 우리 축산 정책의 키워드는 축산물 가격 안정이었다. 축산농가를 위한 가격 안정보다는 소비자를 위한 물가 안정 차원의 가격 안정이었다. 그러나 축산규모가 부업 중심이다 보니 거듭되는 호불황을 피할 수 없었다. 이는 축산 규모간 갈등의 요인이 되기도 했다. 그러나 우루과이라운드 협상 타결로 인한 개방 가속화는 규모화, 전업화를 통한 경쟁력 강화가 필연적인 정책 과제로 등장 했으며, 동시에 그동안의 가격 경쟁력보다는 품질 경쟁이 화두가 됐다. 외국 축산물이 밀려들어오면서 가격경쟁력이 떨어지는 국내 축산물은 고품질 차별화로 맞서는 전략이 요구됐던 것이다. 여기서 축산물 브랜드가 태동했으며, 축산 현장의 이 같은 품질 차별화노력은 상당한 효과를 보여 축산인들 스스로도 자신감을 가지게 됐다. 본지가 창간된 지 10년만에 창간 당시 외쳤던 전업화 규모화가 마침내 큰 힘을 발휘한 셈이다. 그러나 변화는 여기서 멈추지 않았다. 2000년 구제역 발생 2002년 구제역 재발과 돼지콜레라 발생에 이어 2003년의 미국발 광우병 파동은 축산물이 비록 가격경쟁력과 품질경쟁력을 갖추었다고 하더라도 위생 안전성이 확보되지 않으면 안 된다는 것을 확인시켜줬다. 소위 소비자 시대를 맞아 안전경쟁력 확보가 최우선 과제로 대두됐던 것이다. 이에 따라 위생 안전성 확보와 관련한 정책으로 항생제 규제, HACCP도입, 생산이력제 등이 도입됐던 것이다. 여기다 아름답고 깨끗한 농장 가꾸기 운동은 소비자 시대에 대응한 축산농가들의 필연적인 운동으로 인식되고 있다. 따라서 축산농가들이 축산물을 생산해 놓기만 하면 소비자들이 소비하는 시대에서 축산농가들이 생산한 축산물을 소비자들이 골라서 소비하는 시대로, 다시 말해 축산 농가들이 소비자들의 요구가 무엇인지 알아서 생산하지 않으면 안되는 시대로 바뀐 것이다. 그러면 앞으로 또 어떤 변화의 바람이 우리 축산 산업에 불어닥칠까. 인구변화, 식생활 트랜드의 변화, 웰빙을 추구하는 삶의 방식 변화 등은 우리 축산 산업을 바꿀 변수는 많다. 그만큼 축산인들의 지혜로운 대응이 요구된다. 달라진 축산의 위상 축산이 농업 농촌에서 차지하는 위치는 최근 4년간 농림생산액 통계에서 더욱 확연히 나타난다. 지난 2007년의 농림생산액중 축산생산액은 11조2천737억원으로 미곡 생산액 7조8천575억원과 비교, 3조 4천여억원이 더 많은 것으로 나타났다. 축산 생산액이 미곡 생산액을 앞지른 것은 지난 2004년 이후 계속되고 있는 것으로 앞으로도 이 같은 추세는 계속 이어질 전망이다. 뿐만 아니라 품목별 생산액 비교에서도 축산 주요 품목인 돼지, 한우, 우유, 닭이 2~5위를, 그리고 계란이 7위를 차지하고 있다. 1년전인 2005년에 10위에 랭크됐던 오리가 5천824억원으로 15위를 차지했으며, 육우는 3천322억원으로 25위에 랭크됐다. 한편 지난 85년이후 농림 생산액 변화를 보면 지난 85년 축산생산액이 3조1천216억원으로 농업생산액의 25.3%를 차지했던 것이 22년후인 지난 2007년에는 축산생산액이 8조가 더 늘어 경종과 축산을 합한 농업생산액 34조6천850억원의 32.5%를 차지했다. 가축 사육 구조 변화 ▶ 한육우 지난 1985년 한육우는 1백4만7천여농가가 2백55만3천여마리를 사육했다. 농가 1인당 사육마리수는 2.4두 였다. 23년이 지난 2008년 6월 현재는 19만농가가 2백44만8천마리를 사육, 농가당 마리수는 12.9두로 늘어났다. 주목되는 것은 지난 23년 동안 농가수가 20% 수준으로 줄어든 가운데 사육마리수도 10만두 정도 줄어들었다는 것이다. 그동안 호황과 불황이 거듭되면서 사육농가수가 급격히 줄어드는 가운데 개방 파고 속에서도 한우 사육기반을 지키기에 노력한 흔적이 엿보인다. ▶ 젖소 1985년 3만3천여 농가가 39만여 마리의 젖소를 사육했다. 농가당 사육마리수는 11.7두였다. 이 같은 젖소 사육이 23년이 지난 지금은 7천2백농가가 44만5천여두를 사육, 농가당 61.8두를 기록하고 있다. 낙농산업의 규모화가 어느 정도 진전됐는지 한 눈에 알 수 있게 한다. ▶ 돼지 창간 당시 돼지 사육규모는 2백85만여두, 농가수는 25만여 농가였다. 농가당 사육마리수는 11.4두로 젖소와 비슷한 수준이었다. 그러던 것이 23년 후에는 사육마리수가 9백15만두로 3배이상 늘었고 농가수는 8천여 농가로 3% 수준으로 줄어 농가당 사육마리수는 1천144두로 규모화 됐다. 그야말로 상전벽해의 변화라 하지 않을 수 없다. ▶ 닭 4천4백여 농가가 4천5백여만 마리를 사육, 농가당 사육마리수는 1만여 마리였던 것이 23년 후인 지금은 3천7백여농가가 1억4천여 마리를 사육, 농가당 3만8천수 규모의 사육구조를 보이고 있다. 타 축종과 비교, 주목되는 것은 농가수가 크게 줄어들지 않았다는 것. 이는 산업의 전문화가 일찍부터 이뤄졌고, 산업 조직이 계열화된 것이 한 원인으로 보인다. |